集中治療の格差をなくせ

現場に専門医がいなくても、遠隔で質の高い集中治療を。

「世界中の人々に、最高の医療を」。

これをミッションとして掲げ、どこでも最高の医療が受けられる環境を創造し、全ての人が安心して暮らせる社会をつくる、それが遠隔ICUサポートサービスを展開する株式会社T-ICU(以下、「T-ICU」という。)のビジョンだ。

全国的に専門家が不足する重症患者診療の現場において、集中治療科医・集中ケア認定看護師のチームを擁し、病院向けに専門性の高いサポートを提供する日本で唯一の会社として、同社に寄せられる期待は大きい。

現場に専門医がいなくても、

遠隔で質の高い集中治療を。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延は、現在の医療体制が抱える課題を浮き彫りにするものだった。

とくに集中治療専門医の不足が引き起こす問題は、より顕在化した。救急搬送後に応急処置がおこなわれ容体がいったん安定した患者や、大きな手術後の患者など重症患者を管理するICUおよびHCUは、全国で約1100施設ある。

このうち集中治療専門医が在籍するのは約300施設で、そのため専門ではない医師が集中治療の診療に携わらざるを得ない状況。

その理由のひとつとして専門医の不足があげられる。現在全国で医師は約32.7万人いるが、集中治療専門医の数はわずか約2100人。これは全体の約0.6%にすぎない。しかもスペシャリティの高さのため、在籍する病院が大都市に集中してしまう。

T-ICU代表である中西智之さんは京都府立医科大学卒業後、心臓外科医としての病院勤務を経て、救急救命センターなどいくつもの現場に立ち会ってきた。

そのなかで感じたのは「病院間の医療レベルの差」。とくに顕著なのがICUだった。そこで集中治療専門医がチームとなり、遠隔から予後の改善をサポートするシステムを考え、2016年に株式会社T-ICUを設立した。

こういった遠隔ICUはアメリカで1990年代後半から普及し、死亡率が約26%減少したとされている。アメリカで現在、約20%のICUで使われている「Tele-ICU」をモデルに、集中治療科医が遠隔から現場で働く非専門医に対してアドバイスできる仕組みを構築した。

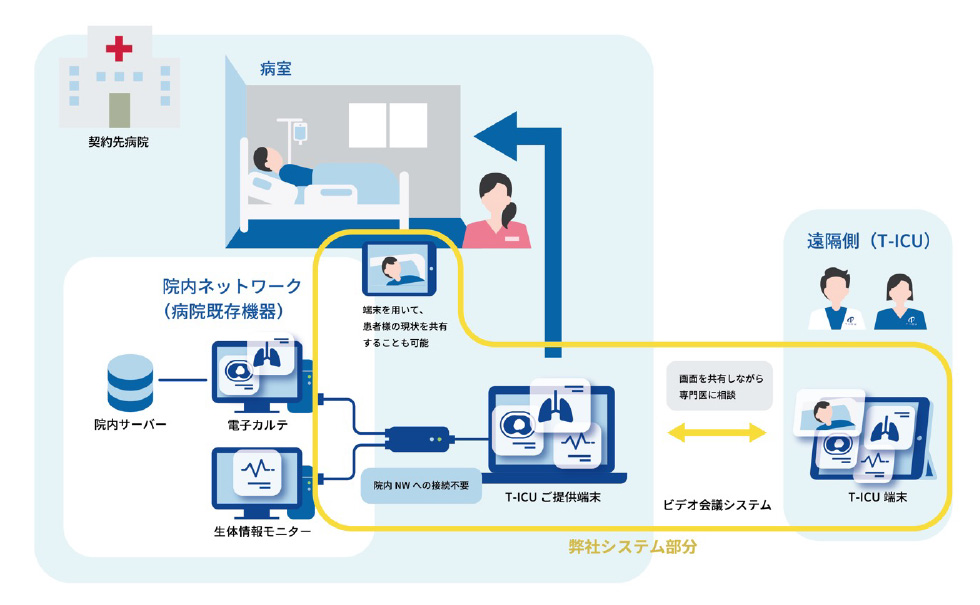

まず、手掛けたのは遠隔相談サービス「リリーヴ」。これは全国的に専門家が不足する重症患者診療の現場を、集中治療科医・集中ケア認定看護師で構成されたメディカルチームが24時間365日サポート。T-ICUが準備した端末に、病院の電子カルテ端末や心電図モニターを接続。心電図やバイタルサイン、検査結果などの患者情報を映し出した画面を共有しながら、離れた場所から専門医が現場の医師や看護師に指示・アドバイスするというもの。

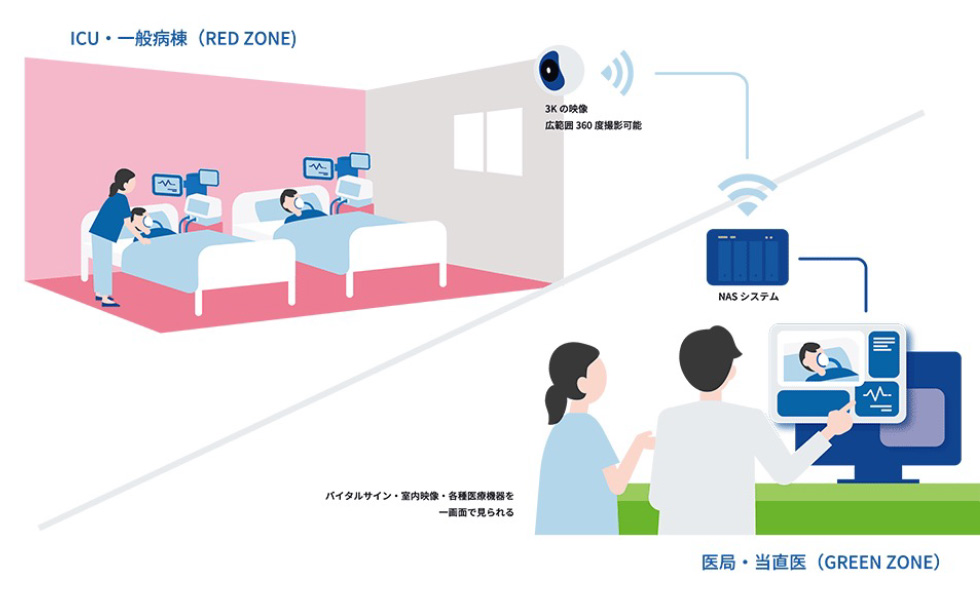

さらに遠隔モニタリングシステム「クロスバイ」をリリース。こちらはベッドサイドに配置した高性能カメラにより、遠隔ではこれまで見ることができなかった患者の様子も観察可能となり、人工呼吸器を含む各種医療機器と接続することで多面的な情報を離れた場所へ届けることできる。COVID-19患者受け入れ病院での医療の提供と、医療従事者への感染防止策としても導入されている。

日本から世界へ、JICAのプロジェクトとして

遠隔ICUで世界約10カ国を支援。

「リリーヴ」や「クロスバイ」による実績を持つT-ICUの活動の場は、国内にとどまらない。

COVID-19が拡大・長期化するなか、世界各国でICUを必要とする重篤患者が増えている。それにもかかわらず、途上国ではICUの医療者の専門知識や技術、隔離病床の施設や設備の不足により、治療体制が追いつかない状況だ。

そこで国際協力機構(JICA)は、日本の集中治療専門の医師や看護師と途上国の各病院のICU医療者を遠隔システムで結び、技術的な助言や研修をすべて遠隔でおこなうという事業に取り組みはじめ、T-ICUに白羽の矢を立てた。

T-ICUを含む企業体は、世界15カ国を対象に遠隔ICU通信システムが途上国でどのように活用できるかを調査したうえで、バングラデシュなど3カ国4病院でパイロット活動を展開。

イーストウエスト医科大学病院などを対象に、日本独自の遠隔ICU通信システムの導入やオンライン研修、そして知見を共有するための医師らに向けた準備会合などを行い、集中治療分野の遠隔支援の方法やその有効性を検証した。

今後は、開発途上国の集中治療に従事する医師・看護師と、日本の集中治療科医・看護師を遠隔で結び、集中治療にかかる研修や遠隔ICUサービスによる技術的助言を実施していく予定だ。

国によって医療文化や宗教的背景、倫理観などが異なるため、プロジェクトを進めるうえでは、対象国や対象病院を理解することが非常に重要となる。そのためにも単なる技術支援にとどまらず、研修やカンファレンスなどの取組みを通して対象病院への理解を深めながら、遠隔ICU支援を効果的に進めていくという。

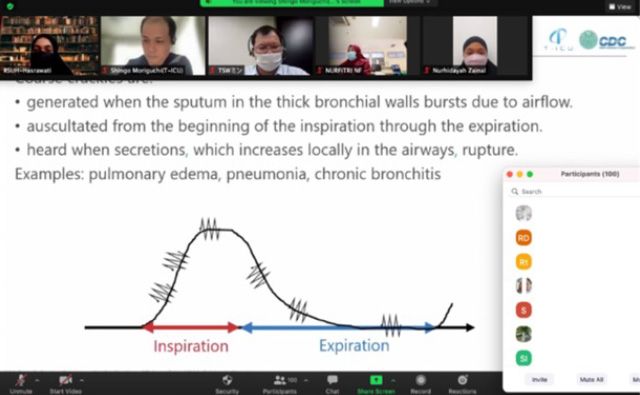

オンラインによる遠隔での集中治療基礎研修では、日本側の講師が参加者からの質問に対応するなどインタラクティブに進行するセッションもあり、対象国の診療・看護の実際を知る貴重な機会となった

エッジコンピューティング技術とAIを活用し、

容体悪化の早期発見手法確立に取り組む。

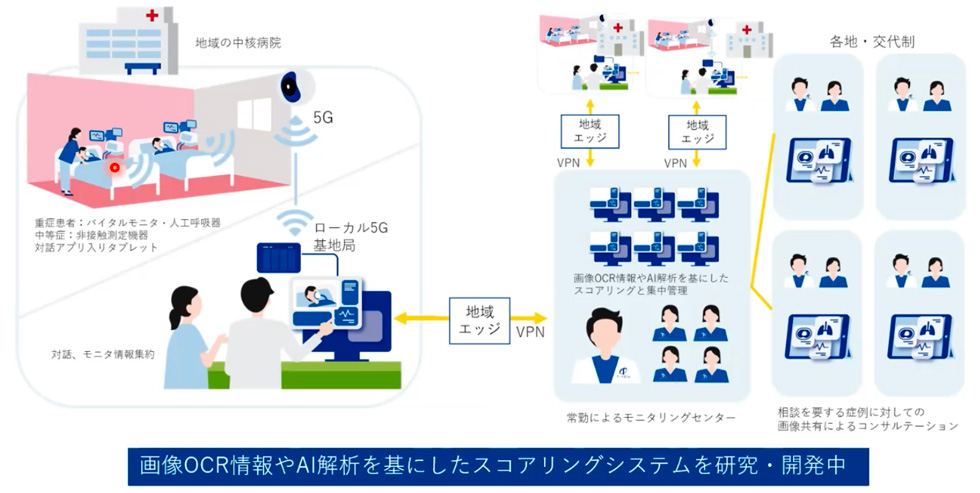

2020年8月には、T-ICUの独自プロジェクト「スコアに基づく遠隔集中治療モニタリングシステム」が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の、2021年度「研究開発型スタートアップ支援事業/経済構造の転換に資するスタートアップの事業化促進事業(TRY)」に採択された。

これは複数のICU入室患者を外部施設から管理することで、遠隔から現場の医療者を支援する事業。外部の医師や看護師が分析処理されたスコアを確認し、早期治療介入や運用プロセスの改善をおこなうことで、労務効率改善と患者予後改善を目標としている。

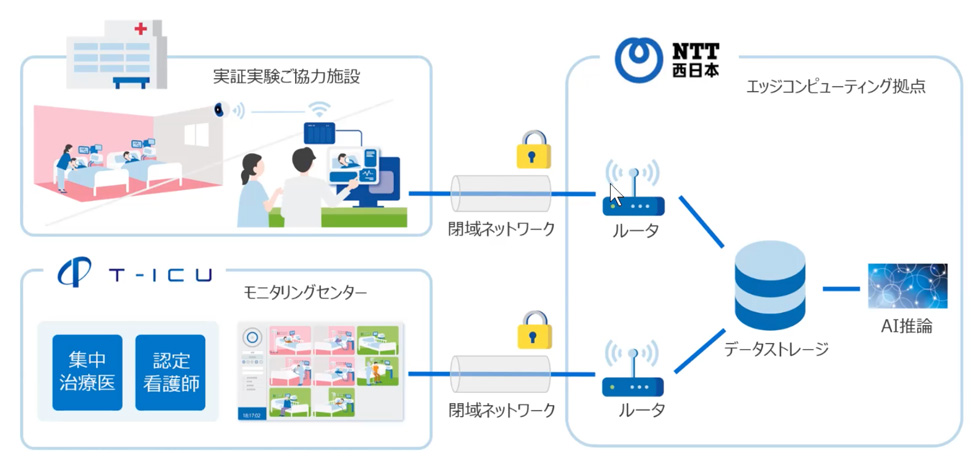

また事業の成果と通信技術を組み合わせた遠隔ICUシステムの導入をめざす実証実験を、NTT西日本、さくら総合病院と実施。それが「遠隔医療におけるエッジコンピューティング技術を活用した情報処理の実現方式」に関する実験だ。医療現場では重症患者への看護人員が不足するなか、医療従事者による常時モニタリングは大きな負担となっている。

そのため病院サイドとしては集中治療科医が不在となる夜間などの時間帯に、T-ICUに遠隔モニタリングし重症度に応じたアドバイスを提供してもらいたい。これを実現するためには、モニタリングの際に発生するデータを低遅延かつセキュアに処理する必要がある。

そこで同社の技術である遠隔相談サービス「リリーヴ」と院内で映像を確認できる「クロスバイ」を組み合わせ、遠隔モニタリングに用いる高品質な映像を病院からNTT西日本の閉域ネットワークを介して、サーバーが設置されているエッジコンピューティング拠点まで転送する。

実証実験では病院からNTT西日本の閉域ネットワークへ転送状況、容体悪化の兆候に関するAIによる推論とともに、エッジコンピューティング技術に必要とされる要件についても評価をおこなうとしている。

こういったプロジェクトを重ね、いずれは医師や看護師が在籍するセンターをつくり、彼らが遠隔でケアすることによって専門の医師がいない病院であっても集中医療が受けられるようにしたいという。

NEDOに採択されたプロジェクトでは、NTT西日本の閉域ネットワークを介して、サーバーが設置されているエッジコンピューティング拠点まで映像を転送し、T-ICUの技術でその情報処理をおこなう。

神戸市との連携から生まれた

プロジェクトを全国へ。

米国シリコンバレーの有力ベンチャーキャピタルと、神戸市が提携して実施するスタートアップ育成プログラム「500 Kobe

Accelerator」。こちらへの参加をきっかけに、T-ICUは2019年に神戸医療産業都市に進出した。2020年8月からは「神戸モデル~COVID-19プロジェクト~」を展開する。

神戸市および神戸市立医療センター中央市民病院(以下、「中央市民病院」という。)と連携し、COVID-19感染症患者の入院受入れをおこなう市内の医療機関に遠隔ICUを導入。

集中治療科医が遠隔地からネットワークを通じて診療支援を実施するというもの。

これまでは重症患者を重点医療機関である中央市民病院に集約して治療をしていたが、この状態が続けば中央市民病院でのCOVID-19感染症「以外」の新たな救急・重症患者の受け入れが止まる可能性があったからだ。

このプロジェクトにより市内医療機関が安心して感染症患者を受け入れることができるとともに、軽症・中等症患者向け病床の確保ができ、中央市民病院では重症患者に重点的に対応することができる。

2次・3次医療機関がそれぞれの役割に専念できることで、

2020年11月以降、感染症急増による医療崩壊回避の一助となった。このような形で自治体が民間の医療機関に対して遠隔ICUの導入を支援することは、国内では初の試み。「神戸医療産業都市」を掲げ、スタートアップにとって非常に整った環境を提供する神戸市の支援体制を、T-ICUも高く評価している。

そもそも先の病院へのクロスバイ導入に関しても神戸市経由による依頼であり、その後、神戸市による新聞広告掲載などが事業拡大につながったという。

また、この体制は他の地域でも応用が可能。T-ICUは他の自治体および中核病院と連携して、この「神戸モデル~COVID-19プロジェクト~」を広めていきたいと考えている。